庭園・ガーデン・植物園・花の名所の訪問記

庭園・ガーデン・植物園・花の名所の訪問記

縮景園(しゅっけいえん)

縮景園は広島県広島市にある国指定名勝の日本庭園。浅野藩初代藩主の浅野長晟(ながあきら)が1620年(元和6年)から築庭にとりかかったという、大名庭園の先駆けともいえる庭園で、様々な改修を経て、江戸時代後期にはほぼ現在のような庭園の姿となりました。

その後、1945年(昭和20年)の原爆の被害により壊滅状態となりましたが、徐々に復旧作業が進み、再び当時の庭園の姿に概ね復元されています。

中心にある大きな池と、池に浮かぶ島々、形状も様々な橋梁、茶屋や四阿が配置された、変化の多い本格的な池泉回遊式庭園となっています。

園内地図(クリックすると別ウィンドウで開きます)

中心に大きな池があり、その周囲を巡るようにして観賞します。

順路はパンフレットの案内図に示されており、ここでは表門から入り、園内全体を周遊するじっくりコース(基本順路50分)に沿って、主な見どころを紹介します。

表門(冠木門)

表門は黒色で、柱に横木を渡したシンプルな構造の屋根のない冠木門(かぶきもん)です。

なお、縮景園単独の出入口はこの表門のみですが、隣にある広島県立美術館の建物内部からも出入りすることができます。

門を入ってすぐ、向かって右側に入園券売場があります。もし、美術館にも興味があるなら庭園と美術館のセット券を購入しましょう。庭園西側にある美術館出入口から庭園と美術館を行き来することが可能になり、利便性が高まります。

芝生広場のサクラやモモ

表門から少し進んだ右手には芝生広場があり、春にはサクラやモモが咲きます。

まとまって植えられているので、本数の割には見応えがあります。

清風館

庭園のほぼ中央にある数寄屋造りの建物。内部は意外と広く、建物北側は池を望める様に戸を開放できる造りとなっています。ただ、イベント時以外は戸が閉まっていることも多いです。

なお、現在の建物は1964年(昭和39年)に復元されたものです。

濯纓池(たくえいち)

庭園の大部分を占める大きな池。池の周囲には縮景園の見所の多くが集まっています。

なお、池の水は京橋川の満潮時に取水する仕組みになっているため、汽水状態となっています。そのため、錦鯉のほか、ボラやスズキなど河口域を好む魚も共存しています。

跨虹橋(ここうきょう)

濯纓池の中央を南北に結ぶ石橋。中央にある御影石の太鼓橋が目を引きます。この橋は原爆による破壊にも耐えた、とても強固な造りとなっています。

池越しに見る跨虹橋の姿は見栄えが良く、縮景園を代表する景色のひとつといえます。

太鼓橋を上下する際の注意

太鼓橋は踏面が斜めになっているうえ、凹凸が少ないため滑りやすい階段となっています。

脇に、太鼓橋の階段を迂回できる平坦な木橋ルートもあり、不安ならばそちらを利用しましょう。

桜花巷(おうかこう)

濯纓池や跨虹橋がよく見渡せる池のほとり。春には名前の通り頭上に桜が咲きます。

銀河渓(ぎんがけい)付近

入り組んだ地形と、島をつなぐ橋が美しい景色を造っています。

ここに限らず、池の周囲は変化に富んだデザインとなっており飽きさせません。

大銀杏(被爆樹木)

原爆の被害から生き残ったイチョウで、樹齢は約200年とされています。

初夏には新緑、秋には黄葉が楽しめます。なお、イチョウの黄葉の最盛期は、モミジの紅葉よりもやや早めとなっています。

看花榻(かんかとう)

古くは、ろくろを回すように座席を回転させることができ、周囲を見晴らしていたという四阿。

現在は庭園周辺にビルなどの建造物が立ち並び、以前のような展望は望めませんが、和傘のような形をした四阿は園内を彩る添景となっています。

迎暉峰(げいきほう)から見た景色

園内最大の築山で、頂上からは濯纓池東側の広々とした景色を見下ろせます。

以前は、ここから広島城や広島湾、さらには遠く宮島まで望めたということです。

竹林と、薬草園

園内の東側奥は、竹林や樹木、下草が多い落ち着いた雰囲気。

薬草園は、築庭の早い時期から存在し、自給自足を目的として薬草を栽培していたとのことです。

こちらも戦後に復元されたもので、建造物以外の復元もなされていることが分かります。

悠々亭(ゆうゆうてい)

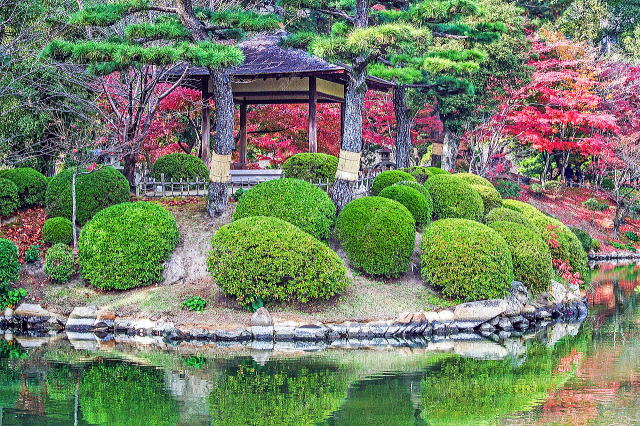

池のほとり建つ、茅葺屋根の大きな四阿。池越しに見た時の添景となっています。

また、四阿周囲にはサクラや紅葉する樹木があり、見頃にはより美しい景色を楽しめます。

悠々亭から見た景色

靴を脱いで悠々亭内に上がることができます。

池に張り出すように建てられているので、より開けた池の景色を楽しむことができます。

池の周囲を巡る散策路

池の周囲を巡る散策路は水との距離が近く、小さな島や池を渡りながら散策が楽しめます。

水際に適度に植栽がみられるのも、自然感をより高めています。

祺福山(きふくざん)から見る跨虹橋

小高い丘となっている祺福山から見る跨虹橋は、清風館が背景となり、美しい景色となっています。

なお、池の東側から見る跨虹橋には、太鼓橋を迂回する木橋が見えてきてしまいます。ただ、跨虹橋の色に合わせた落ち着いた色になっているので、大きく見栄えを損ねるほどではありません。

原爆慰霊碑

庭園内に埋葬されていた原爆の被害者の遺体を発見し、発掘した場所に建つ慰霊碑。

園内の北側に伸びる尾根道の途中に、ひっそりと建立されています。

駐杖榻(ちゅうじょうとう)付近から見た景色

駐杖榻という、池を望む小さな四阿付近から見た景色。

池に浮かぶ島嶼(とうしょ)と、奥に見える四阿や橋梁がバランス良く配置されています。

積翠巌(せきすいがん)と白龍泉(はくりゅうせん)

積翠巌は、マツと岩が複雑に組み合わさった大きな石組。

石組を近くから見るのも迫力がありますが、池の反対側から見ると、滝と川の流れのある白龍泉と合わさった、より美しい景色が楽しめます。

明月亭

数寄屋造りの建物で、屋根は茅葺きとなっています。

園内の小高い位置に建っており、月を観賞する場所としてこの名がついたそうです。

1974年(昭和49年)に復元されました。

夕照庵(ゆうしょうあん)

茅葺屋根の小さな茶室。こちらも1970年(昭和45年)に復元されたものです。

夕照庵周辺の紅葉

夕照庵の周辺にはモミジが多く植えられ、新緑や紅葉の季節は美しいです。

超然居(ちょうぜんきょ)

池にある一番大きな島に建てられた四阿。池越しに見た時の添景となっています。

超然居から見た景色

超然居は座って休憩することも可能で、小高くなった四阿から広く池の景色を見渡せます。

この周辺は、江戸時代後期の改修時にあまり手を入れなかった場所とされており、築庭当時の雰囲気を残しているとされています。

美術館前芝生広場のサクラ

美術館前は芝生広場となっており、アジサイやフジなど四季折々の花がみられます。

特に、春に咲くサクラは量感があって美しいです。

調馬場

庭園西側には、馬の調教訓練に用いた直線の道(調馬場)があります。古くは弓や銃の演習場もあったとのことで、庭園が武芸の場でもあったことをしめしています。

売店(泉水亭)

抹茶や軽飲食が楽しめる売店兼休憩所。気軽に利用することができます。

なお、美術館のセット券を使えば、美術館側にあるレストランやカフェ、ティールームを利用することもできます。

ライトアップ(サクラ)

サクラや紅葉の季節にライトアップが行われることがあります。

ライトアップ期間は毎年変化するので、公式サイトで確認ください。

ライトアップ(紅葉)

光の当て方や光質を工夫しているようで、花や紅葉そのものの美しさを生かしており、飾らない自然な印象で見栄えがよいです。

なお、ライトアップ時は人数制限や一方通行など、独自のルールが設定されることがあります。

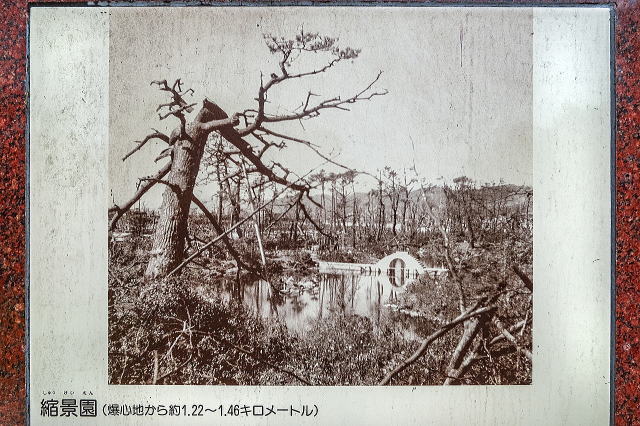

原爆の被害について

1945年(昭和20年)8月に投下された原爆は庭園にも大きな被害をもたらしました。上記の写真は、原爆投下後の9月に縮景園の惨状を撮影したもので、園内にも展示されています。

また、多くの原爆被害者が避難のために庭園にたどり着き、満足な治療も受けられないまま亡くなり、この庭園内に埋葬されたとのことです。

庭園をのんびり観賞できる、平和な日々のありがたみを感じずにはいられません。

庭園外の施設

広島県立美術館

縮景園に隣接して建てられている県立美術館。1996年(平成8年)のリニューアル後に庭園との連携を強化して、簡単に相互の行き来ができるようになりました。

各企画展のほか、サルバドール・ダリの「ヴィーナスの夢」など有名な展示品を鑑賞できます。

写真は、庭園南側にある美術館との連絡口となる出入口付近。事前にセット券を購入しておくことでスムーズに相互を行き来できます。

広島城

安土桃山時代に建てられた立派な木造天守閣でしたが、原爆の被害で倒壊し、現在の天守は1958年(昭和33年)に鉄筋コンクリート造で外観復元されたものです。

いつ訪れても楽しめますが、特に春には周囲の堀を中心に多くのサクラがみられます。

なお、広島城は2026年3月に閉城するとのことです。閉城後にどうなるかはまだ不明ですが、しばらく見ることができない景色となる可能性が高いです。

施設の概要

場所

広島県広島市中区上幟町2−11

交通手段

■公共交通機関

JR「広島」駅から徒歩約15分。

JR「広島」駅の新幹線口から路線バスの広島市内循環線(めいぷる~ぷ)に乗車し「県立美術館前(縮景園前)」下車、徒歩4分。

路面電車の白島線「縮景園前」駅下車、徒歩2分(広島駅から乗る場合、八丁堀駅で要乗り換え)

■車

山陽自動車道「広島IC」から約15分。

駐車場あり(有料)

※駐車台数が少ないため、公共交通機関利用が推奨されています。

入場料・休館日・開園時間は下記URLを参照

URL:https://shukkeien.jp/

My impression

庭園デザイン:★★★★★

大きな池を中心とした典型的な池泉回遊式庭園で、茶室や四阿、橋梁、島嶼、植栽、岩組などが複雑に配置されており見応えがあります。池の周囲を巡る園路からの景色も変化に富んでおり、場面場面で様々な風景が楽しめるのもポイントが高いです。

園内北側を築山や小高い丘にしたのも効果的で、池の対岸から見た時の背景になるとともに、築山側から高い位置で庭園を見下ろすこともできます。

戦争の被害によりほとんどの建造物が失われたものの、全体的に良く復元されているのも好印象。

植物充実度:★★★

日本庭園にお馴染みの植栽が多いです。マツのほか、ウメ、サクラやモモ、ツツジ、サツキ、モミジ、竹林など。特にサクラやモモ、モミジが多いです。サクラやモモの花、紅葉以外は、特にこれといった植物の見ごろはありませんが、その分冬以外はいつ訪れても楽しめると思います。

植物の管理状態はとても良好です。

娯楽度:★★★★

サクラやモモの花、紅葉の最盛期は誰にでも勧められるほど美しい景色が楽しめます。その期間はライトアップが行われるので同時の楽しめるのも娯楽度が高いです。それ以外の季節は派手な景色は望めず、ゆったり散策するのに向いています。

周辺観光であれば、隣接する広島県立美術館は外せません。初めて訪れる場合はセットで観賞時間を考慮しておくとよいでしょう。また、西に少し歩けば広島城があり、特にサクラの季節はおすすめできます。なお、天守閣は2026年3月に閉城してしまうので注意。

さらに足を延ばせば、ひろしま美術館や、原爆ドーム、平和記念公園、広島平和記念資料館があり、こちらも一度は訪れてみることをお勧めします。少し距離がありますが、宮島の厳島神社に参拝するのも定番です。

花めぐりがしたいのであれば、広島市植物公園が候補になるでしょう。広島バスセンターや五日市駅からバスが出ています。

混雑度:★★★★

サクラやモモ、紅葉の最盛期はとても混雑し、特にライトアップは行列ができるほど混雑します。これらの季節にゆっくり観賞したいなら平日に訪問するなど工夫しましょう。

それ以外の季節は酷く混雑することは少ないです。

施設内はやや狭いですが、オープンスペースはそれなりにあり、一息入れることはできるでしょう。

交通の便:★★★★★

公共交通機関利用の場合、広島駅から歩ける距離となっています。また、バスや路面電車の便も頻繁にあるので困ることは少ないでしょう。なお、広島駅から路面電車を利用する場合は、八丁堀駅で白島線に乗り換えが必要なことは覚えておきましょう。

車の場合、専用駐車場はありますが、駐車台数が少なめ。サクラやモモ、紅葉、大型連休中などは公共交通機関の利用を推奨します。

総合満足度:★★★★★

原爆の被害により多くの建造物が破壊されたものの、全体的に見事に復元されていることをまず評価したいです。建造物跡としてそのままにするのではなく、あくまで復元にこだわった姿勢は非常に素晴らしいと思います。

また、庭園は池の周囲を中心に、様々な要素が複雑に配置されており、それが煩雑ではなく、しっかりと調和しているのが良いです。園路から見る景色の変化も多彩で、適度に高低差があり、開けた空間と落ち着いた空間のバランスも優れています。

広島の市街地にありながら、美術館や京橋川に囲まれた落ち着いた環境なのも好印象。

遠方から訪れる場合のお勧めの季節

春(サクラ・モモ、ライトアップ)

晩春(新緑、ツツジ)

初夏(サツキ)

晩秋~初冬(紅葉、ライトアップ)